快適でセンスのいい部屋は“法則”で作れる!

目次

暮らしやすい部屋はこうして作る

いま、私たちが過ごす「部屋」は、ただ眠る場所でもなく、食事や仕事、くつろぎ、趣味までを一手に担う多機能スペースです。だからこそ「間取りが悪くないはずなのに、なんだか落ち着かない」「広さには余裕があるはずなのに、なぜか窮屈に感じる」といった違和感を抱えている方も少なくありません。本ブログでは、そんなモヤモヤを解消し、心地よく、かつかっこよく暮らせる部屋づくりのノウハウを余すところなくお届けします。

家具の選び方とレイアウトの3つのポイント

実際に暮らしやすく、広く見える部屋にするための具体的な工夫をご紹介します。

1. 家具は“部屋の形”に合わせてレイアウトする

部屋が長方形・正方形・L字型など、形によって最適な家具の配置は変わります。

例えば、細長い部屋では家具を「長辺に沿って」配置することで、視線と動線の両方がスムーズに流れ、奥行きが感じられます。逆に、短辺に沿って家具を配置してしまうと、視界を分断し、狭さを助長してしまいます。

2. 家具のサイズは「置けるか」ではなく「空間に合っているか」で選ぶ

大きな家具があると安心感がありますが、スペースを圧迫しては意味がありません。たとえば6畳の部屋に、3人掛けソファ+大型ローテーブル+壁面収納を詰め込んでしまうと、座る場所はあっても歩く余白がなくなり、快適さを失ってしまいます。

逆に、部屋のサイズに対して家具が小さすぎても、空間がスカスカして落ち着かない印象に。つまり、見た目の好みではなく、“空間とのバランス”を基準に家具の大きさを選ぶことが大切です。

3. あえて「何も置かない場所」を作る

最後に意識したいのが、空間に“余白”を残すという考え方です。たとえば、家具と家具の間や壁際の一角、通路となる部分には、あえて何も置かないスペースをつくる。そうすることで、空間にリズムと呼吸が生まれ、視覚的にも心にもゆとりが生まれます。“抜け感”をつくることで、部屋全体が広く、洗練された印象になります。

「暮らしやすさ」はセンスではなく、法則が大事!?

おしゃれな家具やインテリアアイテムを並べることも大切ですが、本当に暮らしやすい空間をつくるには、“置く前に考えること”がもっとも重要です。

・動線をふさがない

・視線が通るように意識する

・部屋の形に合わせて家具をレイアウトする

・サイズと配置のバランスを整える

・余白を残す勇気を持つ

この5つのポイントを意識するだけで、たとえ広さが限られていても、空間は見違えるほど快適に、そして美しく変わります。

「狭いから仕方ない」とあきらめずに、まずは家具の配置を少しだけ見直してみてください。きっと、今ある部屋がもっと好きになり、“暮らしが整う”感覚を実感できるはずです。

カッコよく部屋を魅せるカラーコーディネイト

センスのいい配色の“黄金比”は?

「色の組み合わせって難しい…」

インテリアを考えるときも、洋服を選ぶときも、資料を作るときも、誰しも一度はそう感じたことがあるのではないでしょうか。

「この色もあの色も好き。でも全部使ったらごちゃごちゃ…」

「雑誌やSNSで見るあの部屋やコーディネートは、どうしてあんなにまとまって見えるの?」

そんな疑問を持ったあなたに、ぜひ知っておいてほしいのが――

センスのいい配色に共通する“黄金比率”、それが「7:2.5:0.5」という法則です。

この数字、何かというと「色の割合」を表したものです。

全体の70%・25%・5%に、3つの役割をもつ色を振り分けることで、自然でバランスの取れた配色に仕上がるという考え方です。

①ベースカラー(70%)

まず全体の土台となるのが、ベースカラー。

空間でいえば壁や床、ファッションでいえばシャツやアウターなど、広い面積を占める部分に使う色です。

落ち着きがあって、背景に馴染むような色が適しています。白・ベージュ・グレーなどが代表的ですね。

② メインカラー(25%)

次に、そのベースに“個性”を加えるメインカラー。

空間でいえば家具、カーテン、ラグなど。ファッションならパンツやスカート、小物類がこれにあたります。

主張しすぎず、それでいて存在感のある色を選ぶのがコツです。

③ アクセントカラー(5%)

最後の5%は、“締め”ともいえるアクセントカラー。

全体の印象をピリッと引き締めたり、遊び心を加えるための差し色です。

空間ならクッションやアート、ファッションならバッグや靴、ネイルなど、小さな面積にポイントとして入れると効果的。

失敗しない組み合わせの基本ルール7選

おしゃれな空間づくりに欠かせないのが、内装材とインテリアアイテムの色・質感の組み合わせです。

デザイン性の高い家具や雑貨を揃えても、空間に統一感がなければチグハグに見えてしまうことも。調和のとれた空間づくりに役立つ7つの基本ルールをご紹介します。

1.「床 → 壁 → 天井」の順で明るくすると、空間が広がる

基本的に、足元に重さ・頭上に軽さを意識すると、自然な奥行きと高さが生まれます。

床はやや濃いめ、壁は中間色、天井は白や淡い色――。このグラデーションが空間に伸びやかさをもたらします。

2.明るい床色は、部屋を広く見せる“隠れ技”

狭い部屋や天井が低い空間では、**明るい色の床材(ナチュラルウッド・白系など)**を選ぶと、視覚的に広がりを演出できます。

特にワンルームや子ども部屋には効果的です。

3.木部や金属部の色は「揃える」ことで統一感アップ

ドアの取っ手、椅子の脚、照明器具のフレームなど、細かいパーツの色や素材感にも目を向けましょう。

木部なら同系色、金属部なら同じ仕上げ(例:すべてマットブラックなど)で統一すると、空間全体にまとまりが生まれます。

4.家具は“壁の色や素材”との相性がカギ

家具を選ぶときに意外と見落としがちなのが、背景となる壁の色や素材感です。

たとえば白い壁なら濃い色の家具でコントラストを出す、グレーの壁なら温かみのある木の家具でバランスをとる…など、背景とのコーディネートを意識するだけで印象がぐっと洗練されます。

5.色柄の壁紙やファブリックは“空間の広さ”に合わせて

アクセントクロスや柄のカーテンを使うときは、部屋の広さとのバランスが大切。

狭い部屋に大柄の壁紙や重たいファブリックを使うと、圧迫感が出てしまうこともあります。

逆に広いリビングなら、大胆な柄や濃い色で空間にインパクトを与えるのも◎。

6.建具や造作材の色は「床合わせ」or「壁合わせ」で

ドアや収納扉、巾木(はばき)などの造作材は、床材か壁材の色に揃えるのが基本ルール。

床に近い部分(巾木・ドア)を床の色に合わせると、自然と視線が流れてスッキリ見えます。

7.家具の色で空間の“重さ”をコントロール

床と家具を明るい色でまとめると、空間が軽やかで広く感じられる効果があります。

一方で、家具をダークカラーにすると、全体が引き締まり落ち着きある雰囲気に。

部屋の広さや使い方に応じて、色の“重さ”も意識すると◎。

初めてでも簡単!誰でもできる配色パターン4選

インテリアやグラフィックにおいて、色の組み合わせは空間やメッセージの印象を大きく左右します。しかし「好きな色をただ並べるだけ」では、まとまりのある美しいデザインは生まれにくいもの。そこで本記事では、配色初心者でもすぐに使える4つの基本パターンをご紹介。各パターンの特徴や効果、具体的な取り入れ方を丁寧に解説します。

同系色(Monochromatic)

同系色配色は、同じ「色相」(例えばすべてブルー系やすべてベージュ系など)で揃え、明度や彩度のみを変化させて構成する手法です。

効果・メリット

・色の差が小さいため視覚的ストレスが少なく、落ち着いた印象に。

・空間全体の“まとまり感”が圧倒的に高まる。

・初心者でも失敗しづらく、スタイリッシュな仕上がりに。

同一トーン(Tone‑on‑Tone)

同一トーン配色は、色相は自由に選びつつ「明度(明るさ)と彩度(鮮やかさ)のレベル」を揃える手法です。例として「くすみトーン」で統一すると、くすんだブルー/くすんだイエロー/くすんだピンクでもバラつきません。

効果・メリット

・色相の幅を広げながらも、ムードがブレない。

・リラックス感や高級感など、意図した“空気感”を簡単に演出。

・トーン選びさえ間違わなければ、どんな色もハマりやすい。

類似色(Analogous)

類似色配色は、色相環で隣り合う1〜2色を組み合わせる手法です。自然界に多い組み合わせのため、見た目にも心地よい調和が得られます。

効果・メリット

・同系色よりもコントラストがありつつ、補色ほど刺激的でない。

・空間に“リズム”と“奥行き”を感じさせる。

・インテリアにナチュラルさや北欧テイストを取り入れやすい。

反対色(Complementary)

反対色配色は、色相環で正反対に位置する2色を組み合わせる手法です。最も強いコントラストを生み、視線を一気に引きつけます。

効果・メリット

・劇的なインパクトを演出し、アクセントを際立たせる。

・ポイント使いなら部屋が引き締まり、遊び心もプラス。

・グラフィックデザインでは「コールトゥアクション(行動喚起)」に有効。

失敗しない家具の選び方

ダイニングテーブルとチェア

食事スペースとしての役割を超え、子どもの学習机や在宅ワークのデスク、さらには来客時の歓談スポットにもなるダイニングセット。家の中心で多彩に活躍するからこそ、サイズ感・素材・動線・デザインのすべてを慎重に検討しましょう。

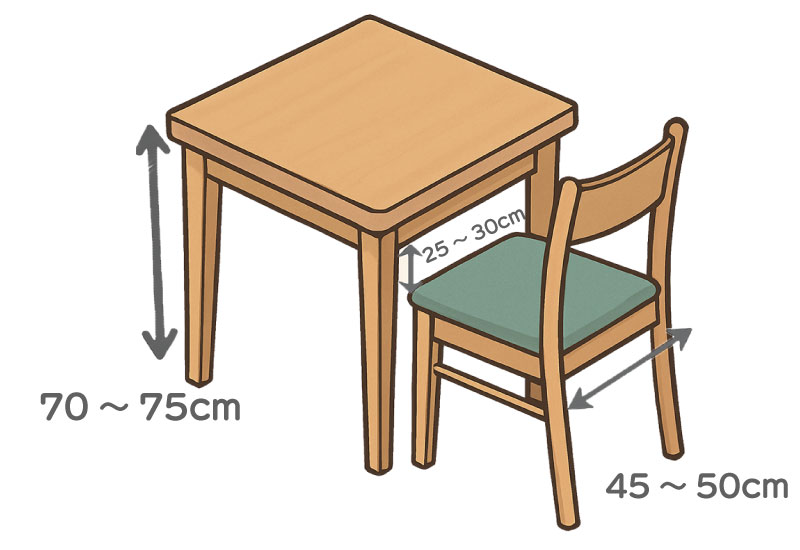

サイズと動線のクリアランス

ダイニングテーブルとチェアを選ぶ際、見た目の美しさだけでなく「家族やゲストが快適に過ごせるか」「動線がスムーズか」をしっかり検討することが大切です。ここでは、特に押さえておきたい3つのポイントを詳しく解説します。

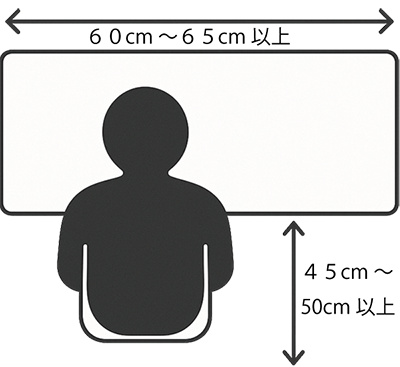

一人分の食事のスペース

一人分の食事スペースの確保は、窮屈さを感じさせない快適さの要です。

・奥行きの目安:45~50cm以上。

このサイズがあれば、料理を並べる“スペース”と、食事中に腕を動かす“余白”がしっかり両立。毎日の食卓がぐっと快適になります。

チェア選びのポイント

チェアは「座り心地」「立ち座りのしやすさ」「テーブルとの相性」がすべて揃って初めて完成します。以下の寸法と機能性を必ずチェックしましょう。

この差がないと、立ち座りが疲れやすくなります。・座面幅:45~50cmを目安に。

広すぎると隣同士の間隔が狭く、狭すぎると窮屈に。

・奥行き:45~55cmが一般的。

深さがあるほどゆったり感が増しますが、小柄な方は深すぎに注意。

ソファ

リビングや書斎の主役とも言えるソファは、単に座るための家具ではありません。デザイン性や機能性、居心地の良さ、そしてお手入れのしやすさまで含めて「長く愛せる一台」を選びたいものです。ここでは、特に重要な3つの観点――サイズ、張り地、素材に分けて、それぞれ詳しく掘り下げていきます。

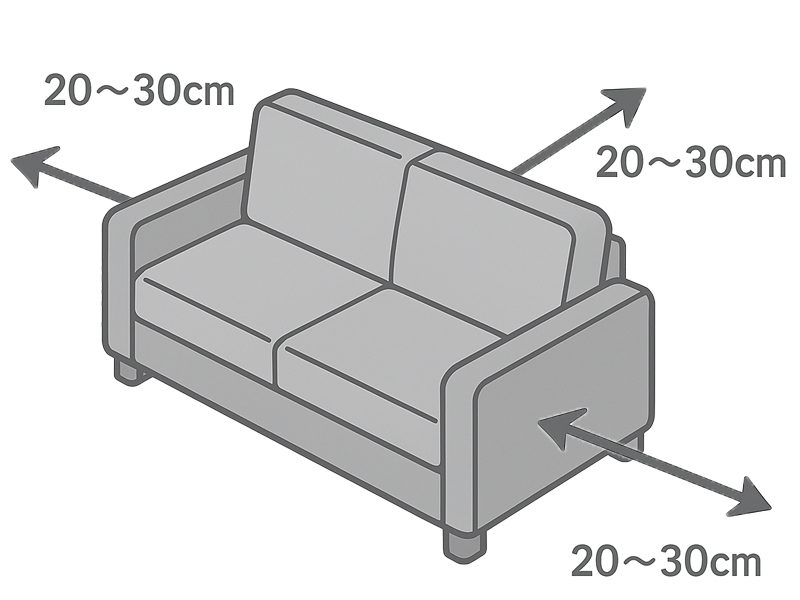

サイズ

まずは、ソファを置く予定の場所をメジャーで測りましょう。単に「幅○○cm」ではなく、

・隣接する家具(テレビボードやサイドテーブル)とのクリアランス

・通路幅(掃除機の通過や立ち座りのスペース)

などを細かくチェック。一般的に、ソファの後ろや両サイドには最低でも20〜30cmの空間を確保すると、圧迫感がなく、家族やゲストがスムーズに行き来できます。また、掃除ロボットやキャスター付き家具を使う場合は、さらに余裕を持たせましょう。

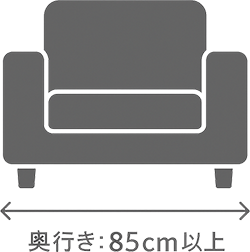

座面の広さと座席数の選び方

ソファは用途と人数によって最適なサイズが変わります。

・ひとり掛け(1P):読書スペースやワークコーナーに最適。体格の大きい人は奥行き85cm以上を選ぶとゆったり座れます。

・二人掛け(2P):カップルや小家族向け。幅140〜160cm前後が定番ですが、余裕を持たせたいなら160cm以上がおすすめ。

・二人掛け(2P):カップルや小家族向け。幅140〜160cm前後が定番ですが、余裕を持たせたいなら160cm以上がおすすめ。

・三人掛け(3P)以上:大家族や来客の多いご家庭向け。幅180cm以上あれば横になっても快適ですが、大きくなるほど設置場所の条件がシビアになります。

また、子どもやペットがいる場合は、少しゆとりを持たせたサイズを選ぶと、みんなでくつろぐときに窮屈さを感じません。

張り地

ソファの顔とも言える「張り地」は、お手入れのしやすさや耐久性にも大きく影響します。

ファブリック(綿・麻混紡など)

| 特徴 | 通気性がよく、肌触りが柔らか。カラーバリエーション豊富。 |

|---|---|

| メンテナンス | カバーの取り外し・洗濯可。撥水加工を施すと安心。 |

マイクロファイバー

| 特徴 | 防汚性・耐水性に優れ、ペットの爪にも強い。 |

|---|---|

| メンテナンス | 汚れは水拭きや中性洗剤で簡単に落とせる。 |

合成皮革(PUレザー)

| 特徴 | 本革に近い質感ながら低コスト。色あせしにくい。 |

|---|---|

| メンテナンス | 汚れや水拭きに強く、普段は乾拭き程度でOK。 |

本革(アニリン・セミアニリン)

| 特徴 | 経年変化で味わい深い風合いに。通気性も良い。 |

|---|---|

| メンテナンス | 定期的に専用クリームで保革が必要。 |

素材

ソファ選びで最も重要なのが「素材」と「座り心地」です。どんなにデザインが気に入っても、長時間くつろいで使ううえでフィットしないと日々の疲れが取れず、結果的に手放したくなることも。ここでは、ソファの座り心地を決める代表的な素材と、その特徴・選び方のポイントを詳しく解説します。

ウレタンフォーム(高密度タイプ)

| 特徴 | コシが強く、へたりにくい。価格帯が幅広く、硬さを選べるのがメリット。 |

|---|---|

| 座り心地 | 姿勢をしっかり支える「しっかり系」。背筋を伸ばしたい方や、デスクワーク後のリビングでリラックスしたい方に向く。 |

| ポイント |

|

ポケットコイル

| 特徴 | ひとつひとつ独立したコイルが体重を均等に分散。点で支える構造で、底つき感が少ない。 |

|---|---|

| 座り心地 | しっとりと沈み込みつつも、体全体を包み込むような「均一支え系」。長時間座っても腰やお尻への負担が軽減される。 |

| ポイント |

|

S字スプリング+ウレタン

| 特徴 | バネの反発力とウレタンのクッション性を組み合わせたハイブリッド構造。 |

|---|---|

| 座り心地 | しっかり跳ね返される「反発系」。座ると背筋が自然に伸び、ソファで起き上がるときも体をサポートしてくれる。 |

| ポイント |

|

フェザー(羽根)+ウレタンチップ

| 特徴 | ウレタンチップを芯に、外側をフェザーで包んだ贅沢構造。 |

|---|---|

| 座り心地 | ふわふわと包み込まれる「柔らか系」。まるでソファに沈み込むような独特の心地よさを味わえる。 |

| ポイント |

|

ベット

心身をじっくり休める「眠り」は、私たちの生活の質を左右する大切な時間です。しかし、どれだけ高価な寝具を揃えても、自分の体格やライフスタイルに合わなければ、快適な眠りは得られません。「サイズ」「寝心地」という2つの視点から、自分にぴったりのベッドを見つけるためのポイントをまとめました。

サイズ

ベッドの長さは、自分の身長にプラス20~30cmほどのゆとりを持つのが理想的です。足先がフレーム先端に当たらないことで、寝返りを打つ際のストレスが軽減され、朝まで深く眠りやすくなります。また、マットレスの幅も同様に、肩幅や両手を広げたときのスペースを想像して選ぶと、窮屈さを感じにくくなります。

| 幅(W) | 長さ(L) | |

| シングル | 97~110cm | 200~210cm |

| セミダブル | 120~125cm | 200~210cm |

| ダブル | 140~160cm | 200~210cm |

| クイーン | 170~180cm | 200~210cm |

寝心地

寝姿勢と体重に合わせて、硬さ選びを行いましょう。硬めのマットレスは沈み込みが少なく、特に仰向け寝が多い方や腰痛が気になる方に適しています。一方、柔らかめのマットレスは肩や腰周りの圧力を分散しやすく、横向き寝の方や肩こりを感じやすい方に向いています。実際に寝たときに「腰が浮く」「背中が湾曲する」といった違和感がないか、しっかりチェックしましょう。

素材ごとの特性

| ポケットコイル | 一つひとつ独立したコイルが体圧を均等に分散し、隣で寝返りを打つ人の振動を伝えにくいのが特徴です。 |

|---|---|

| ボンネルコイル | 連結されたコイル構造でしなやかな反発力があり、コストパフォーマンスに優れています。 |

| 高反発ウレタン | 身体をしっかり支えつつも反発力があるため、寝返りが楽になりやすい素材。 |

| ラテックス | 天然ゴムを原料とし、通気性・抗菌性に優れた高級素材。寝汗をかきやすい方や、清潔さを重視する方に向いています。 |

リビングテーブル

リビングテーブルは、ソファやラグと並んでリビングの中心を担う重要な家具です。毎日のくつろぎタイムはもちろん、来客時の応対やちょっとした作業スペースとしても大活躍。だからこそ「なんとなく気に入ったデザイン」で選ぶだけでは、後から「思ったより使いにくい…」と後悔してしまうことも。ここでは、失敗しないために押さえておきたいポイントを、たっぷりの文章量でプロの視点から解説します。

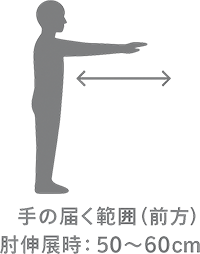

サイズ・高さをシミュレーションする

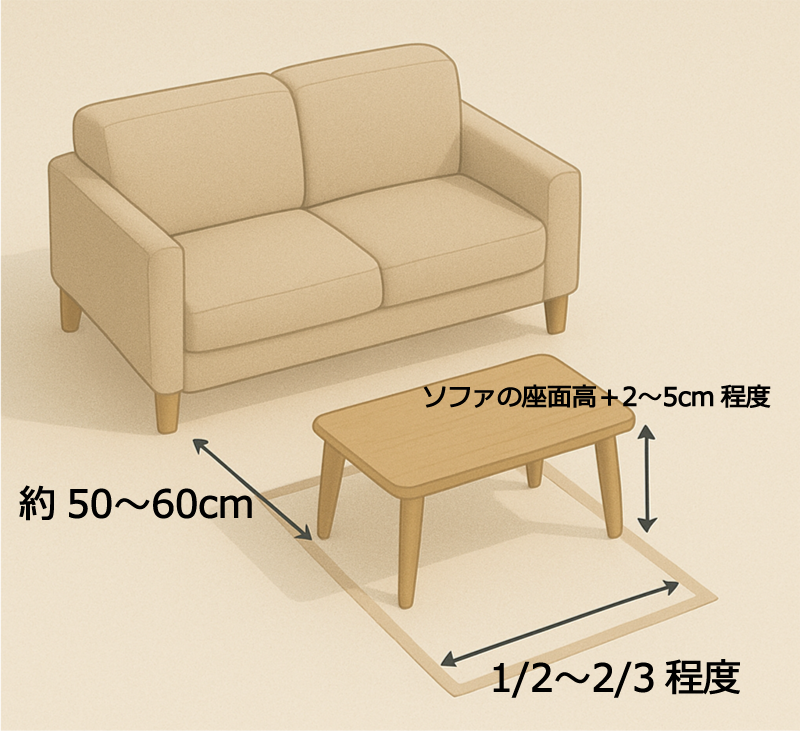

リビングテーブル選びで最初に考えたいのが“置いてみたときのイメージ”です。幅や奥行きは、ソファから手を伸ばしたときに飲み物やリモコンを無理なく置ける約50〜60cmを目安にしましょう。幅はソファの1/2〜2/3程度がバランス良く、狭すぎず広すぎず生活動線を邪魔しません。また、高さはソファの座面高+2〜5cm程度が理想的。低すぎると立ち上がりにくく、高すぎるとくつろぎ感が損なわれるため、自分のソファとの相性を実際に体感してみることが大切です。床にマスキングテープでテーブルの輪郭を仮置きすると、“購入後に感じるサイズ感のズレ”をかなり減らせます。

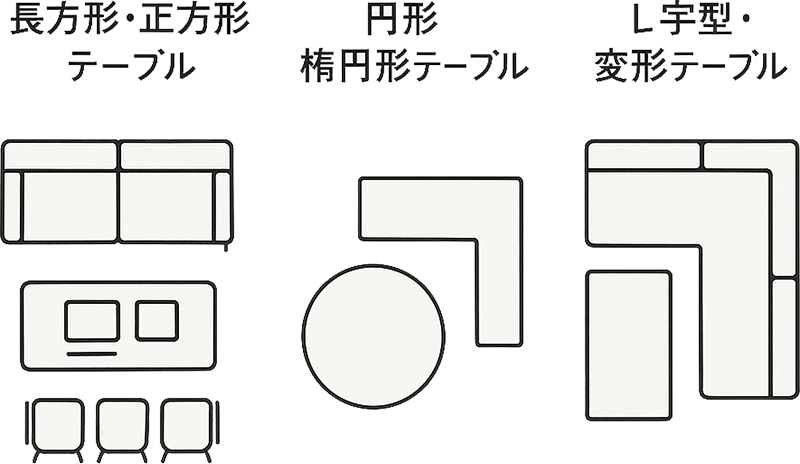

形状によって変わる動線と印象

長方形や正方形のテーブルは、来客時のトレー置きや食器を並べるときに使い勝手がよく、大きな部屋に配置しても安定感があります。一方、円形や楕円形のテーブルは角がなく、人が動き回る際のぶつかりを防ぎ、狭いスペースにも自然に溶け込みます。また、L字型や変形デザインなど個性的な形状を選べば、部屋のコーナーを有効活用できたり、独自のレイアウトが楽しめるメリットも。ただし、変形タイプは配置の自由度が高い反面、既存の家具との組み合わせをイメージしにくいこともあるので、購入前に配置シミュレーションをしっかり行いましょう。

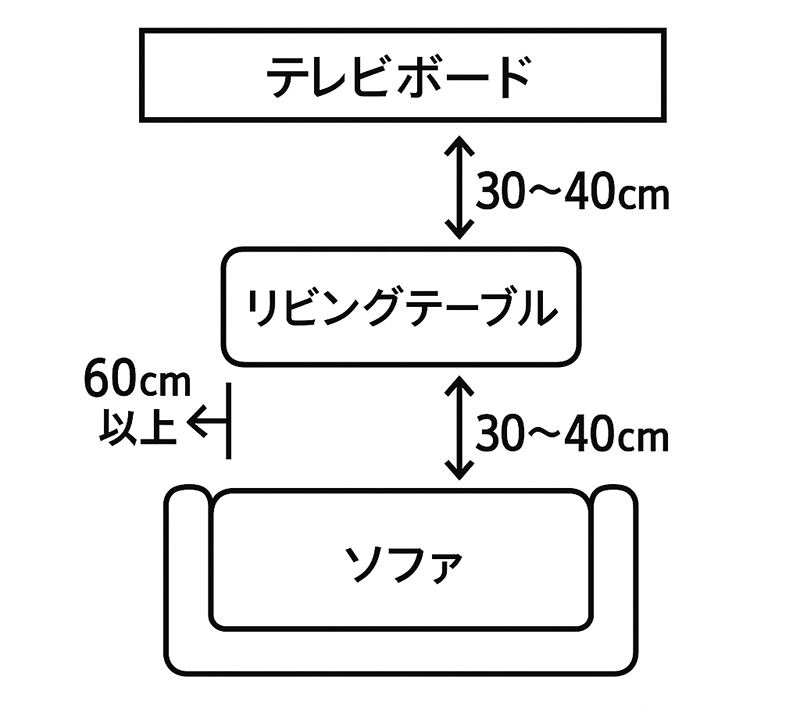

配置と動線

リビングテーブルは、ソファと向かい合わせに置くことが多いため、ソファ座面の前端からテーブル前端まで30~40cmの距離を確保すると、立ち座りや物の受け渡しがスムーズになります。また、テーブル周囲に最低60cm以上の通路スペースを設けると、人の行き来もラクになり、掃除機がかけやすくなるなど、家事動線も改善。テレビボードや収納家具との位置関係も考慮して、部屋全体の動線が途切れないレイアウトを目指しましょう。

家具の配置ルール

家具をただ部屋に並べるだけでは、住まいの快適さは最大限に引き出せません。暮らしの中で「歩きにくい」「くつろぎづらい」と感じるのは、動線が詰まっていたり、落ち着ける場所が曖昧だったりするからです。誰でも真似できる家具レイアウトのコツを詳しく解説します。

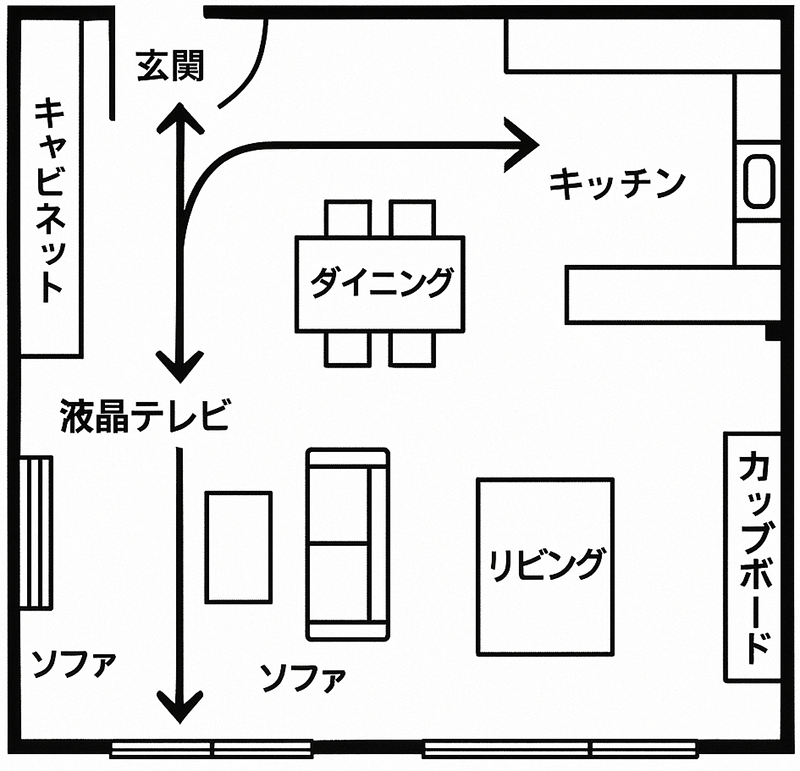

動線計画を確認する

動線計画(どうせんけいかく)とは、人が居住空間やオフィスなどで移動する「経路(動線)」を設計し、ストレスなくスムーズに行き来できるレイアウトを考える手法です。

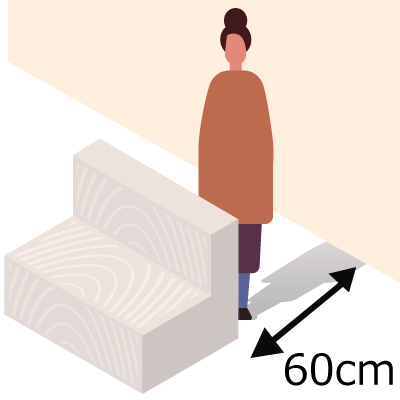

低い家具と壁のあいだは、掃除やメンテナンスのしやすさ、そして視線の抜けを考慮して最低60cmのスペースを確保しましょう。この余裕があることで、家具が圧迫感を与えず、部屋全体に開放感が生まれます。

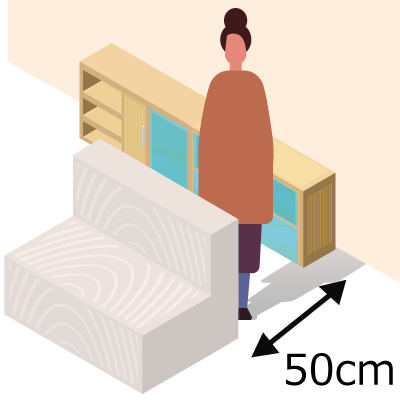

低い家具と壁のあいだは、掃除やメンテナンスのしやすさ、そして視線の抜けを考慮して最低60cmのスペースを確保しましょう。この余裕があることで、家具が圧迫感を与えず、部屋全体に開放感が生まれます。 低い家具同士は互いの動線を妨げないように、50cm程度の間隔を設けるのが理想的です。この幅があれば、人がすれ違ったり、ちょっとした小物を置いたりするスペースも十分に確保できます。

低い家具同士は互いの動線を妨げないように、50cm程度の間隔を設けるのが理想的です。この幅があれば、人がすれ違ったり、ちょっとした小物を置いたりするスペースも十分に確保できます。動作寸法を確認する

動作寸法(どうさすんぽう)とは、人が生活動作を行う際に必要とする空間の寸法を指します。家具や設備の配置を決める際、この動作寸法を考慮することで、立ち座り・荷物の持ち運び・回転などがストレスなく行える住環境を実現できます。

| 動作 | 必要寸法の目安 |

|---|---|

| 立ち上がり・座る動作 | ソファや椅子を壁際にぴったり付けず、膝を前に出せる余裕を。 |

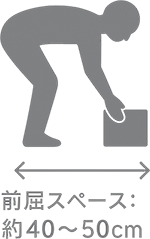

| かがむ・荷物拾い | ダイニングテーブル下やベッド脇など、かがむ動作のための前方クリアランス。 |

| 手の届く範囲(前方) | 棚や収納扉の高さだけでなく、手を伸ばしても届く距離を確保。 |

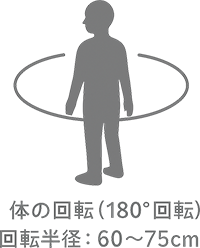

| 体の回転(180°回転) | 車椅子やスツールの向きを変える際に必要な最小半径。 |

| 人すれ違い | コンパクトながらも来客や家族の並走に対応。 |